在广西的广袤大地上,有这样一位党员教育家、科学家,他以山河为卷,以科研为笔,把初心和使命镌刻在祖国的江河海岸与青山绿水之间。他就是我校地理与海洋研究院院长、教育部重点实验室主任、国务院政府特殊津贴专家——胡宝清教授。

初心如磐 立德树人

从在中国科学院求学、博士后研究,到扎根八桂数十载,胡宝清始终坚守教师的第一使命——立德树人。他以“地表关键带—人地系统耦合—山水林田湖草海生命共同体—区域高质量发展”为研究主线,紧扣科学前沿与国家战略需求,带领团队砥砺前行。

在人才培养上,他以“人与自然和谐共生”为目标,打造服务广西重大工程项目的南方生态安全屏障和生态文明发展创新团队,形成1.0时代《北部湾海陆交互带研究》、2.0时代《山水林田湖草海系统统筹整治技术研究》,到3.0时代《人地系统耦合与国土空间优化研究》的跨越升级,为广西打造了一支科研能力突出、专业结构合理、社会服务成效显著的特色团队。

他坚持“党建引领、科研促发展”理念,在研究院和重点实验室形成了“科研强学科、党建强团队”的良性发展模式。重大科研选题由党员骨干牵头,研究成果紧扣国家战略;科研产出、人才质量成为衡量党组织战斗力的重要指标。他将黄大年精神融入团队文化建设,让思想引领与科技创新同频共振,凝聚起踔厉奋进的强大合力。

知行合一 科研育人

胡宝清常说,“地理学要仰望星空,更要脚踏实地。”这也是他多年教学与科研生涯的真实写照。

无论是北部湾红树林潮滩演变、西江流域社会生态风险模拟,还是喀斯特地区石漠化治理与生态修复、平陆运河经济带建设研究,每一项科研成果的背后都印刻着他一次次风餐露宿的足迹。他不仅将科研成果“写”在300余篇学术论文和12部专著中,更通过课堂内外的言传身教,根植在学生心中,让科技创新与人才培养同频共振。

在一次钦江口与北部湾潮滩调查中,他带领学生迎着烈日和海风,行走两万余步进行采样和数据记录。学生问:“老师,这么辛苦,值得吗?”胡宝清坚定回答:“地理学不仅是认识自然,更是探求人与自然的和谐,要用双脚去丈量,用双手去实践。”

在主持10项国家级项目过程中,他坚持全过程向学生开放,野外调查、数据处理、模型构建、论文撰写都让学生深度参与。近年来,团队多名研究生以第一作者在SCI/EI期刊发表论文,获全国、省级竞赛奖项。科研成为育人的课堂,科学精神塑造人格,创新实践锤炼能力,实现了科研与育人的双向赋能。

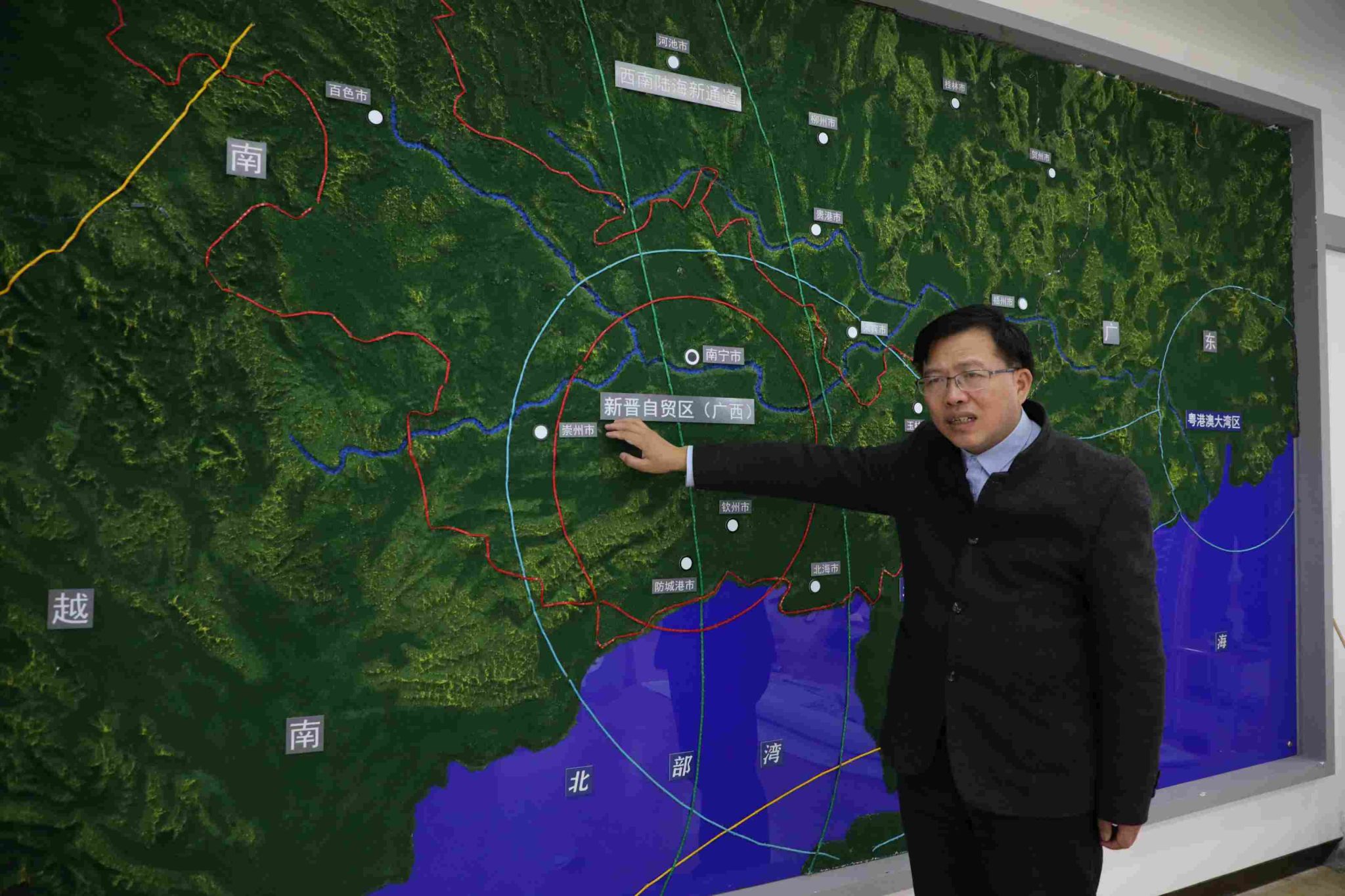

科技创新 服务地方

“成果要写在祖国大地上。”胡宝清始终坚守这一科研信念,带领团队科研成果服务于广西生态文明建设、智慧农业、环境治理、文旅融合等领域——防城港、钦州、北海的海洋生态保护模式,北部湾海岸带资源数据库,喀斯特生态修复案例库……一批批技术走出实验室,转化为推动区域高质量发展的新质生产力。

面对生态脆弱区,胡宝清带领团队提出并创建了喀斯特人地系统研究范式和“环境演变—驱动机制—胁迫阈值—生态承载—风险评估—情景模拟”研究主线,首创石漠化“十字经”统筹共治模式,推广应用于广西44个县,取得直接效益2268.5万元、间接效益23.8亿元,人工生态恢复面积达23.15万公顷。

他提出的流域系统研究新范式在南流江、西江流域落地,形成水土污染修复与生态保护技术体系,构建陆海统筹生态环境保护协同机制,为平陆运河经济带绿色廊道建设提供决策支撑。其主编出版的喀斯特研究“三部曲”专著,获国家人文社科最高奖——高等学校科学研究优秀成果奖一等奖,实现广西在人文社科高层次奖项上的零突破,彰显了科研服务国家战略与地方发展的深厚价值。

谈及丰硕的科研与育人成果,胡宝清始终谦逊地表示,这离不开学校的信任与支持、同事的协作和奋斗、学生的上进与拼搏。这位优秀的共产党员与教育工作者,他始终牢记初心使命积极响应教育强国、科技强国、人才强国号召,将个人理想与国家发展、地方建设紧密相连。

面向未来,胡宝清将继续带领团队深耕地理与海洋科学领域,聚焦国家战略需求和广西经济社会发展重点,培养更多胸怀家国、专业扎实、勇于创新的人才,让地理与海洋科学不仅服务于祖国的山河大海,更照亮广大学子的前程,助力南宁师大在新时代展现新担当、实现新作为,书写更加辉煌的发展篇章。